軍政下のミャンマーで困窮する人々を支援する~新たな現地パートナーとともに~

清水俊弘 JCBL代表理事

◇クーデターから2年半が経過したミャンマーの一般状況

2021年2月1日のクーデターから2年半が経過、現地の政情は依然として先行き不透明な様相を呈している。7月31日、ミンアウンフライン最高司令官は、3度目となる非常事態宣言の6 ヵ月間の延長を決定した。これによって、非常事態の終了から半年後に実施するとされる選挙の実施も再延長となる。しかし、その先も公正な選挙が実施できるとは到底考えられない状況の中、軍部の汚職も日増しにひどくなっている。

地元NGOの職員の話では、燃料費の高騰、電力供給の制限などの他、運転免許証の発行や学校教育においても賄賂が要求され、それらは全て軍部の資金となっているという。都市部の治安は日増しに悪化しており、盗難や強盗などが多発している。軍政の警察は全くあてにならず、政府は市民に武装を呼び掛けている。

◇激しい戦闘が続く地方山間地

従来から民族の自治の強い地方では、国軍と民主派武装勢力との衝突による民間人の犠牲が増加の一途をたどっている。特にカヤー州、カイン州などの南東部では、無差別砲撃、武力衝突、地雷が民間人に影響を与え続けているほか、検問、夜間外出禁止令、障害物、恣意的逮捕も、人々の移動の自由を大幅に狭めている。

市街地での戦闘を避け、安全な山間地に身を寄せている避難民の数はカヤー州だけでも9万人を超えている。しかし、山間地での土地勘に乏しい国軍が空爆を多用しているため、避難民の家族は、常に緊張を強いられ、また頻繁に場所を移動しなければならない。このような環境下、避難所における食料や生活必需品は恒常的に不足しているが、人道支援組織のアクセスも容易ではなく、多くの命が深刻なリスクに晒されている。

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の報告では、2023年4月現在、推定5万2千人以上が難民となって国外に逃れ、クーデター以降に国内避難民となった約149万人を含め、推定182万人にのぼるとしている。

また、国連児童基金(ユニセフ)が2023年8月11日に公表した報告書によると、2023年1月~6月のミャンマーの地雷・爆発性戦争残存物(ERW)による民間人死傷者数は599人に上り、上半期だけで前年(390人)の143%となっている。

◇現地NGO、DKK発足の経緯

2年半前に起きたクーデターは、特にコロナ禍で混乱を極めていた医療現場に大きな混乱をもたらした。PCR検査は滞り、軍政に抗議する人間は診療を阻止されるなど、まともな運営が出来なくなった。こうした医療現場から去った多くの医師や看護師を先頭に、市民的不服従運動(CDM)が始まり、他の公務員や教員、学生なども巻き込む大きな抵抗運動に成長していった。CDMに参加する市民は現在数十万人に上ると言われている。

クーデター発生から間もなく雨季に入ると、避難民村でデング熱が流行りだした。その際にCDMに参加する若者たちが、医療従事者たちと協力して3台のトラックをチャーターして、医薬品や食料を届けた。山間の避難民に到着した彼らが目にしたのは、国軍との戦闘や地雷で傷ついた多くの若者たちだった。彼らが急遽、COVIDセンターにいた医療従事者に応援を求めたところ、数名の医師と看護師が協力を申し出た。これがきっかけとなり、人道支援団体、Dove KK Medical Crew(Doveはビルマ語で平和の象徴である鳩の意。KKはカヤー州と南シャン州を指す現地語の頭文字。以下DKK)が発足した。

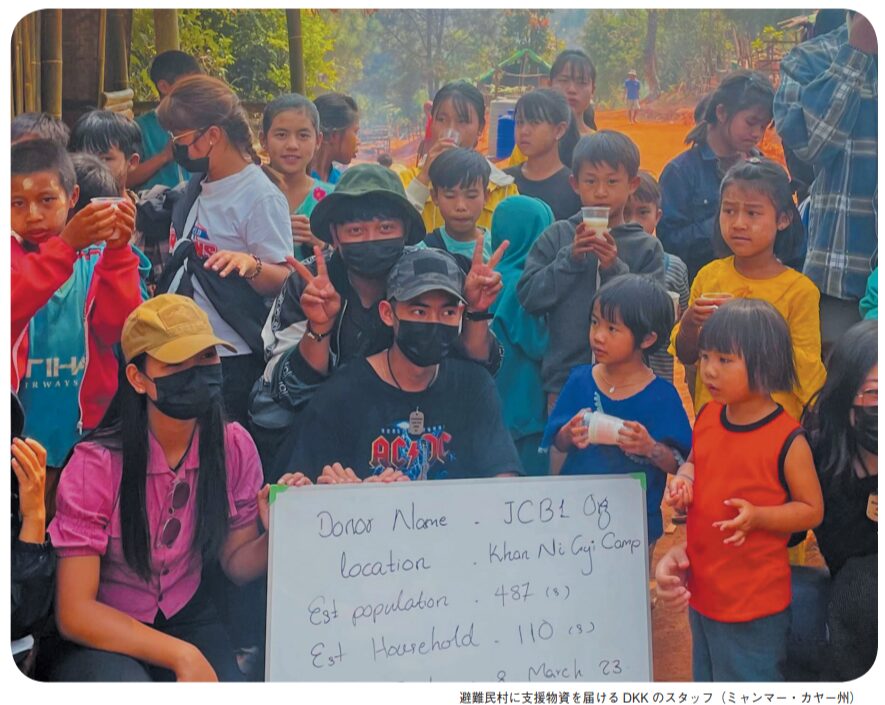

DKKはその後CDMに参加しているその他の医療従事者や教員などにも応援を求め、現在は4人の医師を中心とした13名のメディカルチームと、教育支援チーム、リハビリテーションチームの総勢35名のスタッフで構成される組織となっており、両州に点在する避難民村で医療支援や生活必需品の配給を展開している。

1980年代の民主化運動と大きく違うところは、中心となって活動している人のほとんどが20代の若者たちで、様々なSNSのアプリを使って、国軍の規制・管理(通信の切断、傍受など)をかいくぐりながら連絡を取り合い、国外への状況発信を続けていることだ。資金は、これまでファンドレイジングチームの努力で国内の支援者からの寄付を集めてきたが、不安定な状況が続き、国内での資金集めも限界に近づく中、JCBLとの協働は彼らにとって初めての国外からの支援となった。

◇医療支援の活動状況

DKK Medical Crewが設置した仮設病院は現在2 ヵ所。カヤー州とシャン州の州境にある西パダン地域にある。

常設の病院は攻撃対象になるので、一定期間ごとに移動しているが、一つは空爆され使用不能になった。残った2 ヵ所は空からも分からない山間地にある。なので、医師たちは毎回3時間の道のりを歩いて通わなければならない。

仮設病院とは別に、モーバイルクリニック(移動診療)も実施している。原則として月に4回の避難民村訪問を予定しているが、戦闘の状況次第で回数が減ることもあるので、住民自身で応急手当ができるよう、住民たちに救命措置や止血法などのトレーニングも行っている。

患者に出す医薬品は、カヤー州の市街地にある薬局や協力者から提供してもらっているが、避難民に対する支援は、間接的に抵抗勢力への支援とみなされることもあり、国軍の目に触れないよう慎重に受け渡しが行われている。

◇避難民村の支援状況

避難民キャンプを訪問する際は、生活に必要な米、油、タープ、竹、古着、脱脂粉乳などの物品を運搬し、家族構成に応じて配給している。車でのアクセスが困難な場所もあり、人海戦術で多くの荷物を運ぶこともある。

避難民村には、市街地から避難している子どもたちも多く、CDMに参加している元教員たちによる補習授業も行われている。また、補助栄養食として定期的に脱脂粉乳の配給もしている。

これまで約150 ヵ所の避難民村、キャンプに支援物資を届けてきた。基本的に月4回の訪問を目指しているが、現在の人数では回り切れない。国連機関や国際NGOの多くは撤退している。国際機関が行けるとしても軍の管理下にある避難民キャンプしかない。

◇地雷犠牲者に関する調査

現在DKKの病院に30名の地雷犠牲者が入院している。多くは一般の村人だが、若い兵士もいる。その中には、国軍兵士の前を歩かされ地雷の犠牲になったという村人もいる。

リハビリテーションセンターの話では、クーデター以降カレンニー地域(カヤー州と南シャン州)において、200人以上の犠牲者がいる。うち103人は手足が欠損したサバイバー。犠牲者の多くは18、19歳の若者。回復後に戦場に戻ることもある。国軍は撤退時に地雷を埋めているので村に戻らないように注意しているという。

外科的な医療支援をしている施設はあるが、メンタルヘルスの面でのサポートを提供できる施設がなく、何らかの形で補う必要がある。

◇地雷犠牲者の社会復帰に向けた支援

DKKとリハビリテーションセンターとの間では、犠牲者の社会復帰のための就業支援や農業支援をすることができればと話している。しかし、現状では訓練生を受け入れてくれそうな場所はなく、すぐに実現するのは難しい。

今年3月、DKKは地雷サバイバー73名とその家族、カレンニー州立リハビリテーションセンターの委員とともにサバイバーの社会復帰に関するワークショップを実施した。

話し合いの中で、DKKチームは、地雷生存者に社会復帰に必要な状況と支援/サービスに関する優先課題として、以下のように整理している。

1.技術または手工芸の技能開発に関連するトレーニングおよび教育プログラム

2.農業・農法に関する技術研修

3.収入を得ることができない生存者への必要な定期的な支援医療と配給

4.すでに持っているスキルに関連した起業に必要な資金的サポート

技能訓練では、生存者はコンピュータースキル、外国語、携帯電話や機械修理技術トレーニングなどの技術スキル、農業または家畜(獣医)スキルを学びたいと考えており、これらのスキルは自給率を高め、地域社会がより低価格で必要な食料を入手できることにもつながるとしている。

議論に参加したサバイバーの中には、整備士、携帯電話や電子機器の修理、アスリート、アーティストなど、ある種のスキルをすでに持っている人も多くいた。彼ら/彼女らは、自らの生存のサポートを超え、他のサバイバーたちに彼らのスキルを共有することもでき、多くの地雷犠牲者の社会参加を実現するための人的資源として彼ら自身が活動主体となることも提案されている。

現在JCBLが提供している資金の多くを、これらのスキルズトレーニングの実施に振り分けている。政情が落ち着くまでにあとどのぐらいの時間がかかるのか見当もつかないが、自律的な暮らしを支える力を持つことが、生きる希望につながることを祈っている。

◇国軍の資金を断つこと

現地での支援に加え必要なことは、国軍の暴力的支配から一日も早く市民の安全を取り戻し、公正な政治プロセスへの軌道修正を促すためにも、国軍の活動を支えるあらゆる資金源を断つことだ。

特に直接的、間接的に国軍の収入となっている日本企業の経済活動や、継続中の政府開発援助(ODA)事業を即刻中止させる必要がある。この点について、同様の問題意識をもって精力的な情報発信、提言活動を進めているメコン・ウォッチやFoE Japanなどの諸団体と協力していきたい。

米国のウクライナへのクラスター爆弾供与問題

目加田 説子 JCBL副代表理事

米政府が 7 月にウクライナへ供与したクラスター爆弾は既に実戦で使用され、ジャーナリストを含む民間人に被害が及んでいる。ウクライナ戦争では、ロシア・ウクライナ双方がクラスター爆弾を使用していることが国連をはじめとした様々な調査結果から明らかになっており、米国の供与で事態は更に混迷を深めている。

クラスター爆弾は 2008 年に禁止条約(通称オスロ条約)が成立し(10 年発効)、現在では英仏独等の北大西洋条約機構(NATO)や日本を含む 122 カ国が締約国・署名国になっている。米国は条約交渉にも参加したことはなく、ロシア・ウクライナと共にオスロ条約に加入していない。それでも、オスロ条約が調印された年には当時のゲーツ国防長官が人道的影響への懸念を表明し、不発弾率が 1%を超える弾薬を 10 年かけて段階的に削減するよう米軍に求める命令を下している。米国議会も不発弾率が 1%を超えるクラスター弾に対する輸出規制を制定した。09 年のイエメンを最後に米国は使用しておらず、現時点で生産を継続している企業はない。

ウクライナへのクラスター爆弾供与を公表した 7 月 7日、ホワイトハウスで会見したサリバン大統領補佐官(国家安全保障担当)は、記者から厳しい追及を受けた。

「バイデン大統領は今が適切な時期だと確信したのか?」「米国連大使は開戦直後、クラスター爆弾については例外的に殺傷力の高い兵器で戦場には相応しくないと述べたが、今回の決定とどのように整合性をとるのか?」

矢継ぎ早に飛ぶ質問に、サリバン補佐官は同じ答えを繰り返した。ロシアが使用しているクラスター爆弾の不発弾率は 30-40%なのに対し米国が供与するのは 2.5%以下であると強調した上で、ロシアは「国際法に明白に違反して主権国家を攻撃するために使用している」「軍事目標だけではなく民間人を標的に攻撃使用している」と主張した。そして、「私は彼らが行っている(筆者注:クラスター爆弾の使用)から我々も行うと主張しているのではない。私が言いたいのは、ロシアはすでにウクライナの領土に何千万個ものクラスター爆弾をばら撒いているということだ。だから…ウクライナが新たにクラスター爆弾を使用することが民間人の被害を増やすことになるのか」と疑問を呈したのである。不発弾率は条件に大きく作用されるのに加え、一つひとつの子爆弾がもたらす人的被害や探知・除去のリスク・労力・コストを理解していたら決して発せられない発言だ。

記者からは、クラスター爆弾の供与は米国の越えられない一線を越えたのではないかという疑念から「ゼレンスキー大統領が必要とするものは最終的に何でも手に入る事を示唆しているのか?」と、オスロ条約に加盟しない中でも守ってきた規範を犯す行為に対して鋭い質問も出た。サリバン補佐官は、「米国はウクライナでロシアと戦争をするつもりはない、米国はロシアを攻撃するための武器をウクライナに供与していない」と、あくまでウクライナが防衛上使用するための供与であると強調した。

今回のクラスター爆弾供与でホワイトハウスは、援助が国家の安全保障にとって重要であると判断した場合に武器の輸出制限を無視できるという外国支援法の規定を用いて議会での議論を回避した。一部の議員からはこうした武器輸出の在り方について非難が起きており、大半のクラスター爆弾を輸出禁止とする年次国防法案に修正を加えるという声も上がっている。

既に米国はウクライナに対し今年 5 月末時点で約 750億ドル(約 11 兆円)の支援(大半が軍事支援)を行っている。これまで最大規模のアフガニスタンでさえ約 40 億ドル(約 5,800 億円)だったことからしても、ウクライナ支援がいかに巨額であるか解る。ただ、CNN が 7 月に実施した世論調査では、軍事援助について米国民の 55%が更なる資金援助を行うべきではないと回答し、支援を支持する 45%を上回っている。

ウクライナへの軍事支援は来年本格化する大統領選に向けて国内を二分する問題になる可能性が高い。同盟国からも批判の声が上がった今回の供与はその象徴となるのか、議会での議論が注目される。

米国のクラスター爆弾供与問題に対するJCBLの対応

清水俊弘 JCBL代表理事

2023 年 7 月に米政府がウクライナの要請に応えてクラスター爆弾を供与する計画が発表されたことを受け、JCBL はクラスター爆弾の包括的廃絶を目指す ICBL/CMC の一員として抗議声明を発表した。

米国のキャンペーンから即座に、「共に声を上げてくれてありがとう!」とのメッセージが届いたほか、フィリピンやオランダなど世界各国のキャンペーンが同様の声を上げた。この他、国連人権高等弁務官事務所(UNCHR)が、クラスター爆弾の使用中止を求める声明を出したほか、英国やスペインの政府もクラスター爆弾禁止条約(オスロ条約)締約国として、米政府の決定に反対するコメントを発表した。

JCBL は、声明発表直後に、クラスター爆弾禁止条約(オスロ条約)締約国である日本政府に対して以下の 2点を求める要請書を岸田文雄首相宛に送った。

1.米政府にクラスター爆弾供与の中止を求めること

2.ロシア、ウクライナ両国に対して直ちにクラスター爆弾の使用を止めること

また、外務省軍備管理・軍縮課の通常兵器室の担当者との面談も求め、その際に改めて上記の点を申し伝えたうえで、双方の当事者に条約の批准を促すことも締約国としての義務であることを投げかけた。

これに対する担当者の回答は、「一般論として、条約の普遍化は重視しており、非加盟国へのはたらきかけは適宜行っている。ただ、どの国にという個別の話は外交上のことなので申し上げられない」というものだった。

オタワ条約やオスロ条約の成立過程で築いてきた市民と政府のパートナーシップは、こういう時こそ発揮されるべきだ。まさに個別の具体的な事案に対して、可能な限り情報を共有し、それぞれの立場から最も効果的なアプローチを模索していく協力姿勢が必要ではないだろうか。

日本がオスロ条約を批准する際には、クラスター爆弾禁止推進議員連盟(当時の会長は河野洋平氏)が我々 NGO の要請に呼応し、条約批准に後ろ向きだった日本政府の政策転換に一役買ってくれた。当時、日本の条約批准に主要な役割を担った議員が少なくなっている中で、改めて国会議員に対して、条約締約国としての認識を高めるような働きかけが必要だと痛感している。

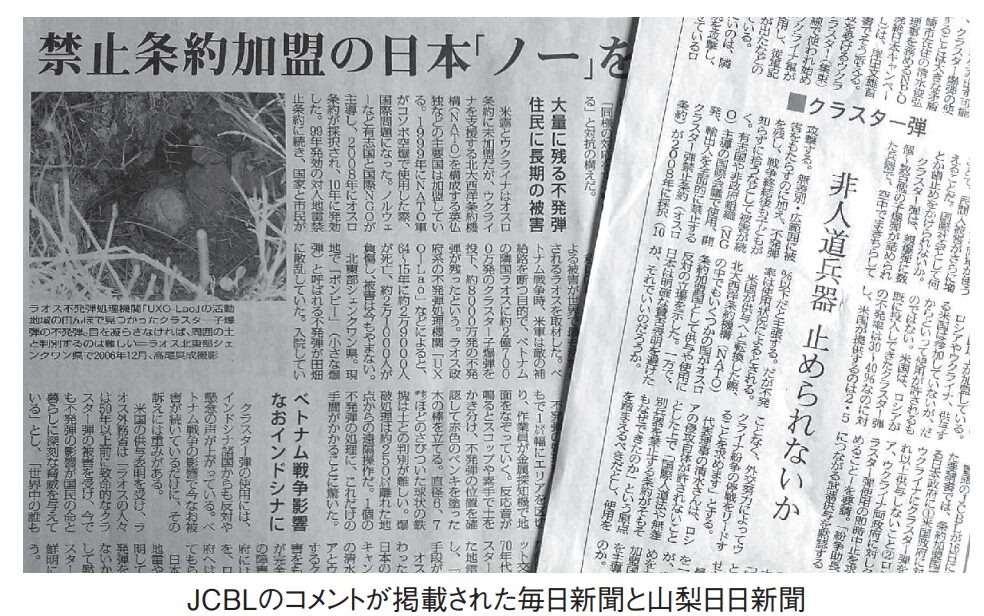

一方、要請書の提出とともにプレスリリースを配信した際には、クラスター爆弾に再び関心が高まっていたこともあり、毎日新聞や山梨日日新聞などからコメントを求められた他、複数のテレビ番組からクラスター爆弾のレプリカの貸し出し依頼などもあった。

長年クラスター爆弾の問題を取材してきたある記者は、「世の中には“被害者”の立場にあるウクライナがクラスター爆弾を使用することを是とする空気もあるが、こうした考えを忖度することなく、やはり駄目なものは駄目だという声を上げ続けて欲しい」という応援のメッセージを寄せてくれた。

オスロ条約発効から 13 年が経過している。8 月に批准した南スーダンを加え、現在の締約国は 112 ヵ国。

安易に非人道兵器の使用を認めない規範を強化するには、NGO と政府がもっと密に連携して、着実に締約国を増やしていく必要がある。

*** 2023年7月9日に発表したJCBLの声明***

ウクライナにクラスター爆弾を供与するというアメリカ政府の判断に強く抗議します。

アメリカのバイデン政権は 7 月 7 日、ウクライナからの要請に応じてクラスター爆弾を新たに供与すると発表しました。

地雷廃絶日本キャンペーン(JCBL)は、世界の 123ヵ国が署名・批准するクラスター爆弾禁止条約で国際的に使用・製造・移譲・保有が禁止されているクラスター爆弾をアメリカがウクライナへの移譲を決定したことに断固抗議します。合わせて、ロシア・ウクライナ双方にもクラスター爆弾の使用を直ちにやめるよう強く求めます。

クラスター爆弾は、コンテナー(入れ物)に数個から数百個の子爆弾が入った爆弾で、コンテナーの蓋が空中で開き、子爆弾を広範囲に無差別にばらまく仕掛けになっています。子爆弾の不発率が高く、最初の着弾で爆発しなかった子爆弾が不発弾となって残され、紛争が終結した数十年後にでも一般市民、特に子どもたちを危険にさらしてきました。クラスター爆弾の被害者数が最も多いラオスに今も残るクラスター爆弾は、50 年以上前のベトナム戦争で米軍が使用したものです。

昨年 2 月より続くウクライナ紛争では、ロシア軍とウクライナ軍の双方が使用するクラスター爆弾が市民に、また病院や学校、その他の社会インフラに大きな被害をもたらしています。それだけでなく、残されている不発弾が将来どれくらいの被害を市民に引き起こすか想像できません。

私たちは、アメリカ政府に対し、ウクライナへのクラスター爆弾の移譲を決定したことを再考し、武器を供与するのではなく、外交努力によってウクライナ紛争の停戦をリードするよう求めます。

(英語版)

We strongly condemn the U.S. government’s decision to provide cluster munitions to Ukraine

On July 7, the U.S. Biden administration announced that it would provide Ukraine with new cluster munitions in response to a request from Ukrainian government.

The Japan Campaign to Ban Landmines (JCBL) firmly condemns this decision, as well as the use of cluster munitions by both Russia and Ukraine, whose use, production, transfer, and possession are internationally prohibited under the Convention on Cluster Munitions, signed and ratified by 123 countries worldwide.

Cluster munitions consist of a canister containing a few to several hundred submunitions, with the lid of the canister opening in mid-air to disperse the submunitions indiscriminately over a wide area. The high failure rate of the submunitions means that the ones that do not detonate on the first impact remain unexploded, endangering civilians, especially children, even decades after the conflict has ended. The cluster munitions that still remain in Laos, the country with the highest number of cluster munition victims, were used by the U.S. military in the Vietnam War more than 50 years ago.

In the Ukrainian conflict that has been going on since February 2022, cluster munitions used by both Russian and Ukrainian forces have caused extensive damage to civilians and to hospitals, schools, and other social infrastructure. It is hard to imagine how much damage the remaining unexploded ordnance will cause to civilians in the future.

We call on the U.S. government to reconsider its decision to transfer cluster munitions to Ukraine and to lead a ceasefire in the Ukrainian conflict through diplomatic efforts rather than by providing arms.

第14 回会員総会報告

6月21日、第14回会員総会を開催いたしました。今年度は2019年以来の対面参加も可能とし、JCBLとしては初の対面&オンラインのハイブリッド形式で実施しました。対面参加8名、オンライン参加6名、その他議長への委任状受理も含め、議案とされた2022年度活動報告、決算、監査報告、2023年度活動計画、予算は全て承認されました。

冒頭の挨拶で、代表理事の清水が2023年3月から5月まで実施したクラウドファンディング「ミャンマーの国内避難民と地雷犠牲者に支援を!」プロジェクト成功の謝辞を述べました。また、円安の影響にも触れ、プロジェクト継続のためにはさらなる資金獲得が必要であることも強調されました。

■第 1 号議案 2022 年度活動報告

2022年12月からアジアでの地雷サバイバー支援としてミャンマーのカヤー州とシャン州南部で活動する現地NGO(Dove KK)との協力を決定し、第1次段階として、国内避難民や地雷犠牲者の治療費3000ドル分の支援を試行的に実施した。また、3月のクラウドファンディング開始に合わせて3月1日にオンラインセミナー 『軍政下のミャンマーで傷ついた人々を支える』(JCBL代表理事 清水俊弘)を開催し、スタートに弾みをつけることができた。

7月26日にはオンラインセミナー『JCBL設立25周年記念セミナー・ロシア・ウクライナ戦争 “揺さぶられる”戦争犯罪の証拠』(ゲスト:TBS中東支局長 須賀川 拓氏) を開催し、2022年2月にはじまったロシア軍によるウクライナ侵攻に関連して、国際法のもとで禁止されてきたクラスター爆弾や対人地雷が使用され大きな被害をもたらしていること、ウクライナについてもクラスター爆弾の使用疑惑があること、オタワ条約の締約国であるにも関わらず対人地雷の使用も取り沙汰されていることに触れ、履行義務順守を求める重要性が挙げられた。

計画通りニュースレターを3回発行し、オタワ条約、オスロ

条約の締約国会議の報告、ミャンマー情勢などを周知するとともに、ロシア軍、ウクライナ軍双方が対人地雷を使用していることについて抗議のメッセージを伝えるプレスリリースを出した。また、「ミャンマー・アップデート」を配信、ウェブサイトに掲載し、ミャンマー情勢を継続的に伝えた。

2023年1月19日にメコンウォッチらが呼びかける共同声明「日本政府は対ミャンマー政策の再構築を」に賛同署名をし、ともにミャンマーの軍政による暴力的な支配や人権侵害に対して日本政府が厳しい態度をとるように求めた。

JCBLの設立以来、対人地雷やクラスター爆弾禁止に向けての様々な活動情報を網羅してきたニュースレターのバックナンバーが初回号からすべてホームページで閲覧できるようにデータ化を進め、公開した。これにより、対人地雷・クラスター爆弾に関心を持った人々が、これらの兵器の禁止を実現するに至った経緯や条約の普遍化や順守のための取り組みの歴史を記す資料としてアクセスできるようになった。

第 2 号議案 2022 年度決算報告・監査報告

2022年度収益に対し、費用が超過し、776,611円の赤字となった。これは2022年度後半に開始したアジアのサバイバー支援、ミャンマーでのプロジェクト関連費用に当たる。この結果について、山口監事から監査報告がなされた。

■第 3 号議案 2023 年度事業計画

昨年に引き続き、ロシアおよびウクライナによるクラスター爆弾・地雷の使用を注視し、適宜プレスリリースや声明を発信すること、ICBL/CMCの各国キャンペーンとのメンバーと足並みを揃えて各締約国に働きかけていくことが確認された。特に、日本政府が実施するウクライナの地雷除去支援、被害者支援の内容を把握するとともに、費用対効果なども検証する。ミャンマーにおけるサバイバー支援については、より継続的・効果的に事業を実施できるよう活動報告を迅速に行い、さらなる支援者を募ることも確認された。

■第 4 号議案 2023 年度予算

5月に終了したクラウドファンディングでの資金獲得を受けて事業を進めていくが、円安が続く中、更なる資金獲得が必要であるため、各種助成金の申請も進める。また、事業を継続的に実施するためにも、会員制度とは別にマンスリーサポーターの獲得などを進める必要がある。

総会終了後には、久しぶりの対面形式だったので、参加者のみなさんとの交流に花が咲きました。併せて、対面だけでは参加できなかった方々にも画面越しにコメントなども頂戴し、ここ数年あまり直接的な交流の機会を設けることができなかった分、JCBLへの期待や励ましのお言葉もいただき、改めて気持ちが引き締まる機会となりました。

(報告:理事 七條 孝司)

JCBL事務局だより

クラウドファンディングにご協力いただきありがとうございました!

本年3月1日から5月7日までのおよそ2ヵ月間、ミャンマーの地雷犠牲者及び国内避難民支援のためのクラウドファンディングを実施しました。JCBLにとって2回目の挑戦でした。今回の目標額は100万円。現地で懸命に活動するDKK(p.2参照)に1万ドルの支援をするための財源を集める取り組みでした。

おかげさまで開始当初から順調に支援が集まり、4月下旬には目標の100万円を突破しました。しかし、円安が続く中、現地に1万ドルを送るためには少なくともあと50万円が必要となるので、150万円をネクストゴールとして終了期限である5月7日まで粘り強く、寄付を呼びかけました。その結果、最終的に目標額を上回る153万7千円を集めることが出来ました。

新型コロナウイルスのパンデミックとその最中に起きた軍部によるクーデターによってもたらされたミャンマーの状況は、ロシアという他国から侵攻を受けているウクライナの状況よりも外から見えづらいこともあり、国内で深刻な人道被害が起きているにもかかわらず、見過ごされていることを深く憂慮しています。

そんな中で、ミャンマーの人々に支持され、活発な活動をしている組織、DKKに出会えたことは、困難な避難生活を余儀なくされている現地の人々に手を差し伸べることができる貴重な手掛かりとなりました。

今回、皆さまからお預かりした寄付は、現地で懸命に活動を続けているDKKを通じて、国軍の武力行使によって怪我を負った

人々、治安の悪化により市中の病院で治療が受けられなくなった人々、対人地雷を踏み足を失った人々などの治療費や療養費として、また山間地で避難生活をしている大勢の人々への生活必需品(米、油、竹、タープ、ミルクなど)の配給に使わせていただきます。

なお、4月19日に8bit newsというインターネットの報道番組に出演して、ミャンマー情勢を報告しました。YouTubeで動画を見ることができますので、ご覧いただければ幸いです。

https://www.youtube.com/watch?v=LM_QCToBPNM

(代表理事 清水俊弘)